病原菌表面粘附素通过特异性分子识别介导病原体与宿主的紧密接触,并感染过程中呈现动态调控特征。然而,关于细菌-宿主界面粘附强度的动态调控机制尚不明确。具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)是一种在结直肠癌患者肠道中显著富集的厌氧菌,可通过黏附素CbpF特异性结合癌细胞表面高表达的CEACAM1和CEACAM5,其中CEACAM1激活后还会导致免疫细胞活性受抑制。因此,阐明CbpF与CEACAM1和CEACAM5相互作用的机制,对开发针对细菌促进肿瘤发生的靶向疗法具有重要意义。

2025年9月10日,中国科学院微生物研究所与上海交通大学医学院附属仁济医院团队合作,在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上联合发表了题为“Binding of Fusobacterium nucleatum autotransporter adhesin CbpF to human CEACAM1 and CEACAM5: A Velcro model for bacterium adhesion”的研究论文。本研究从原子层面解析了具核梭杆菌CbpF与受体CEACAM1和CEACAM5结合的关键机制。不仅深化了对具核梭杆菌在肿瘤组织中定植以及免疫抑制机制的理解,更为开发新型抗肿瘤和抗菌药物提供了关键靶点。

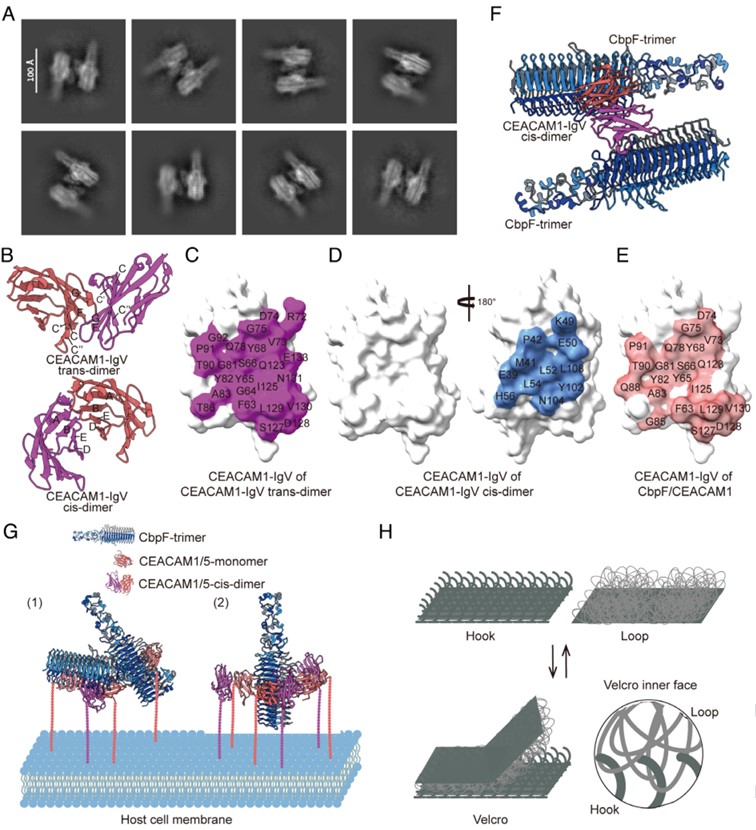

研究团队运用冷冻电镜技术,解析了CbpF分别与受体CEACAM1和CEACAM5结合的高分辨率结构。在复合物结构中,CbpF以三聚体形式组装,形成对称的3:3结合模式。此外,还观察到两个CbpF三聚体与一个处于二聚体状态的受体分子相结合的复合物颗粒(图1)。基于这一发现,团队提出了“粘扣(Velcro)”模型,即高度灵活的CbpF蛋白充当“毛面(loop)”,通过多结合位点与宿主受体“钩面(hook)”相互作用,从而建立起紧密黏附。该机制可能使细菌能够在机械应力作用下灵活调节黏附强度,即在需要时牢牢黏附,在必要时轻松脱离来适应复杂的生理环境。

图1 CbpF与受体CEACAM1和CEACAM5结合的“粘扣(Velcro)”模型

中国科学院微生物研究所高福院士、赵欣研究员、齐建勋研究员和上海交通大学医学院附属仁济医院房静远教授为论文共同通讯作者。微生物所博士研究生沈帆、李霖杰,中国科学院过程工程研究所助理研究员杨东春为论文共同第一作者。该研究获得国家重点研发计划等项目支持。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2516574122