中国科学院微生物研究所陈义华团队长期致力于微生物天然产物的挖掘及活性机制研究。近年来,团队取得了一系列重要进展:基于构效关系和组合生物合成技术,构建了二聚化白黄菌素衍生物的工程菌株,将白黄菌素类化合物的抗菌、抗肿瘤活性提高10-100倍以上(JACS ,2018); 开发大片段DNA克隆(NabLC)技术,从人体口腔微生物中挖掘到了具有免疫调节活性的mutanocyclin,并探究了其生物合成机制和生态学意义(Nature Communications ,2019; Microbiome ,2023);利用人工智能结合组学数据分析,从人体肠道微生物组中高效挖掘出具有优良活性的新型抗菌肽(Nature Biotechnology ,2022);此外,团队还利用构效关系研究结合合成生物学策略,拓展了NDP-甘露庚糖分布的广泛性和种类的多样性(Science ,2024)。

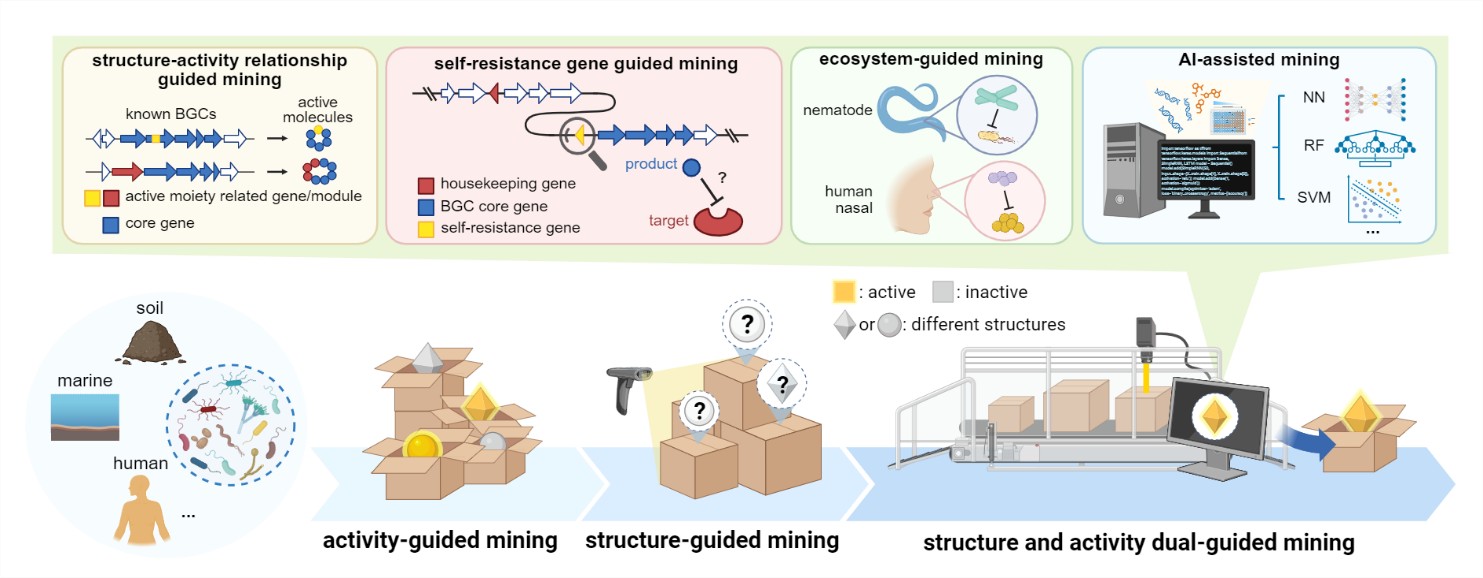

近期,团队受邀在Natural Product Reports撰写题为“Progress on targeted discovery of microbial natural products based on the predictions of both structure and activity”的热点综述,已作为封面文章在线发表。该综述首先回顾了两类经典的天然产物发现策略:活性或结构导向发现策略,该策略依赖微生物培养与表型筛选,曾推动红霉素等重要药物发现,但存在重复发现率高的局限;结构导向策略借助生物信息学预测基因簇,拓展了新结构分子的挖掘来源,却难以预判化合物的生物活性。为此,文章重点综述了四类可实现“结构–活性”双重预测的天然产物靶向发现方法。

图1. 微生物NPs挖掘策略的发展及可实现结构和活性双重预测的四种代表性方法

一、构效关系导向发现:基于已知活性结构与其生物合成基因的关联,以关键基因/功能域为探针筛选潜在基因簇,再通过异源表达等手段获取化合物。

二、自抗性基因导向发现:利用微生物通过抗性基因(常位于基因簇内或侧翼)实现自我保护的机制,以同源抗性基因作为标志物定位新颖的基因簇来挖掘活性产物。

三、生态系统导向发现:依据微生物在生态互作中合成具有特定活性代谢物的特性,从特定生境中筛选活性分子,结合组学分析等手段进行验证。

四、人工智能辅助发现:借助深度学习等人工智能方法处理多维数据,提高天然产物发现中基因簇识别、结构及活性预测等方面的效率和准确性。

中国科学院微生物研究所特别研究助理张雨薇、宗建法(现为安徽农业大学讲师)和博士研究生刘煜峰为论文共同第一作者,陈义华研究员和张雨薇博士为论文共同通讯作者。研究得到了尹文兵研究员和刘玲研究员的支持,获得国家自然科学基金及中国博士后科学基金资助。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D5NP00008D