青藏高原被誉为“世界屋脊”和地球“第三极”,不仅是亚洲主要水系的发源地,其高海拔、强紫外、低氧及多变盐度等极端环境条件,也使之成为研究生命适应与演化的天然实验室。解析该区域极端环境微生物的多样性与适应性机制,对揭示生命在极端条件下的演化规律、发掘特殊基因和功能元件,具有重要的科学价值与应用前景。

近日,中国科学院微生物研究所蔡磊团队绘制了青藏高原湖泊沉积物微生物的基因图谱,并揭示了其耐盐机制。相关研究成果以“A deep metagenomic atlas of Qinghai-Xizang Plateau lakes reveals their microbial diversity and salinity adaptation mechanisms”为题,发表在Cell Reports上。

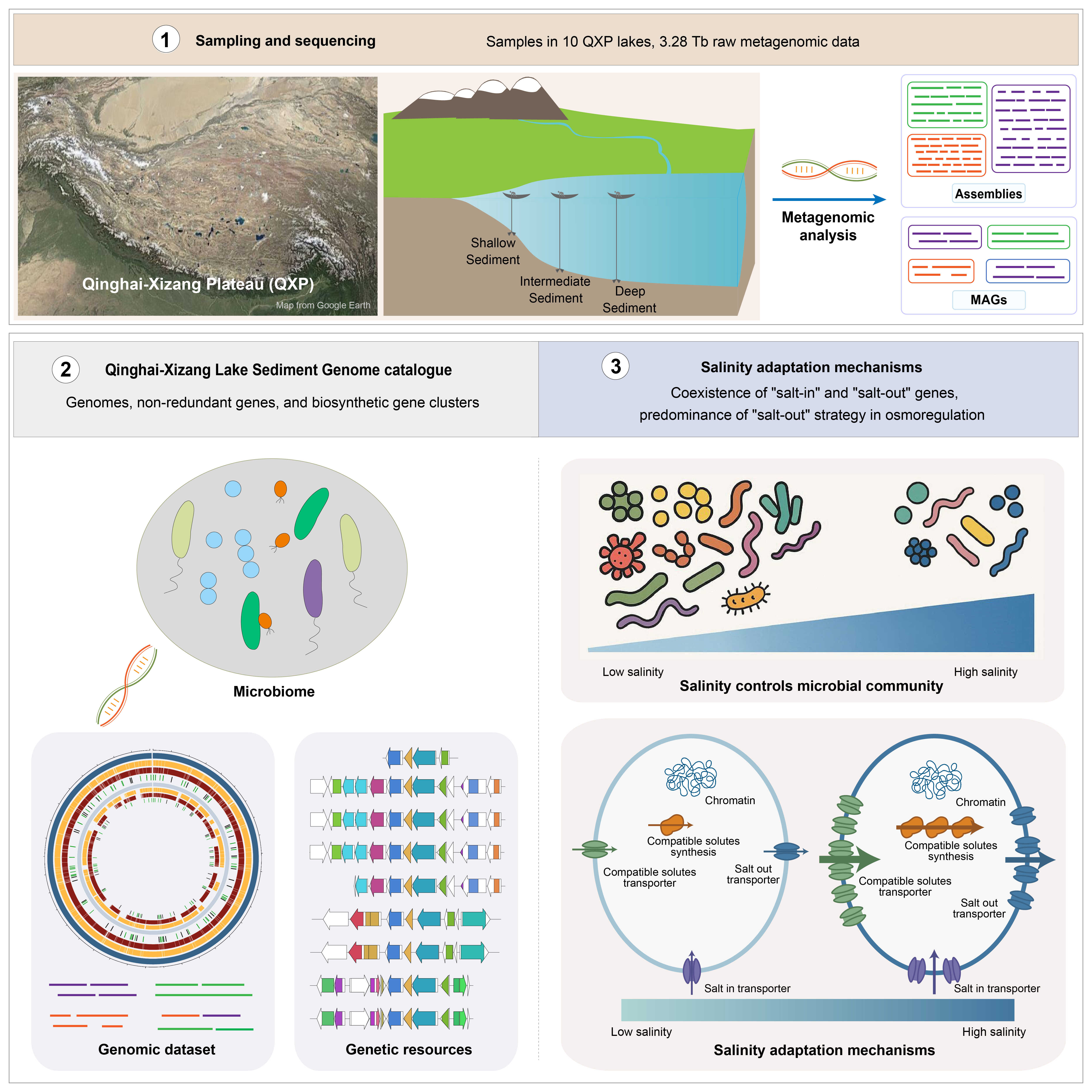

研究团队通过对青藏高原10个典型湖泊(海拔4300~4800米,盐度0.12%~16.5%)的沉积物进行深度宏基因组测序和分析,构建了首个青藏高原湖泊沉积物基因组目录(QXLSG)。该目录包含5,866个宏基因组组装基因组(MAGs)、5,816万条非冗余基因和1.9万个生物合成基因簇(BGC)。其中约81%的基因为青藏高原首次发现,更有27.8%是功能未知的新基因。此外,QXLSG中超过80%的物种为全球首次报道,87%的物种为青藏高原首次发现,凸显了高原湖泊丰富的微生物物种与遗传资源,极大拓展了全球微生物资源数据库。

进一步分析表明,盐度是驱动该区域微生物群落构建的关键环境因子,绝大多数微生物并非被动耐受高盐环境,而是通过采取主动的“排盐”(salt-out)策略,同步积累甘氨酸甜菜碱等相容性溶质,以维持细胞渗透平衡。该研究不仅揭示了青藏高原湖泊中蕴含的丰富微生物物种和基因多样性,更为从群落水平理解微生物的高盐适应机制提供了新视角,同时也为从这类特殊环境中发掘具有工业或医药价值的新型酶、抗生素及其它新生命元件提供了重要的基因资源和数据支撑。

图1 青藏高原湖泊沉积物基因组目录(QXLSG)和微生物盐适应机制

中国科学院微生物研究所已毕业张志锋博士和博士研究生黄君恩为论文共同第一作者,微生物所蔡磊研究员和刘芳研究员为论文共同通讯作者。研究得到中国科学院战略性先导科技专项和中国科学院青年创新促进会等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116483